Dans le secteur de la vente en ligne, deux modèles dominent : les sites e-commerce traditionnels et les marketplaces (ou places de marché). Comment bien les différencier ?

Aujourd’hui, les sites e-commerce génèrent environ deux tiers du volume d’affaires global. Les marketplaces, elles, en représentent un tiers, une part qui ne cesse de croître chaque année. Selon les spécialistes, cette tendance va se poursuivre durablement.

Ces deux modèles se différencient sur plusieurs plans :

Structurel

Économique

Technique

Juridique

Les différences structurelles

La principale différence entre un site e-commerce et une marketplace est le nombre de vendeurs, par définition une marketplace est un site de vente en ligne regroupant plusieurs vendeurs.

Un site e-commerce dispose d’une structure “classique” : un vendeur et des clients.

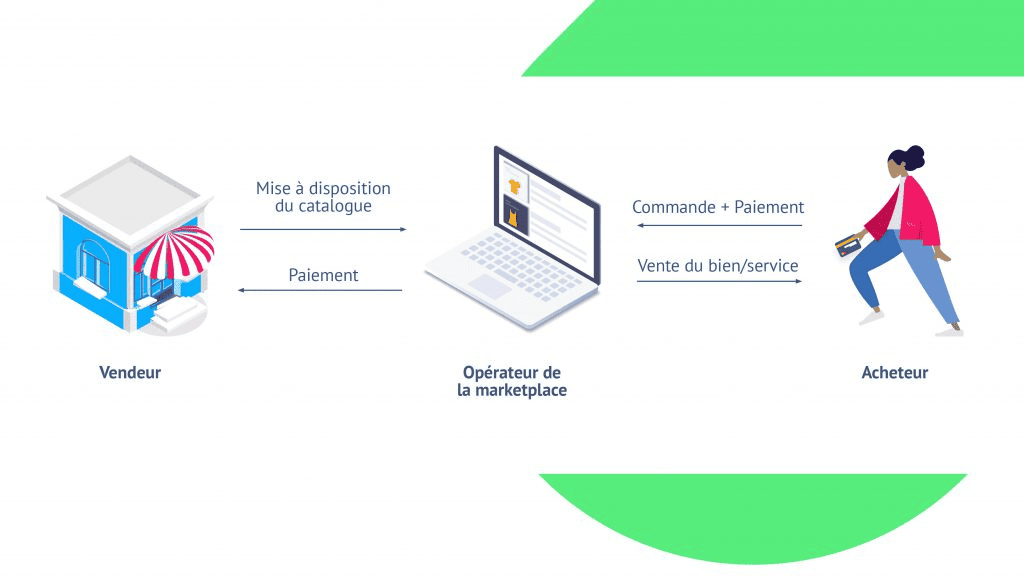

La marketplace elle, comme mis en scène dans l’infographie ci-dessus comporte trois niveaux :

- Les vendeurs

- L’opérateur de la marketplace

- Les clients

L’opérateur d’une marketplace est souvent comparé à un chef d’orchestre. Son rôle : mettre en relation vendeurs et clients. Dans ce modèle, le client de l’opérateur, c’est le vendeur ; le client final, c’est celui du vendeur. En résumé, la marketplace agit comme un intermédiaire entre acheteurs et vendeurs.

La gestion d’un site e-commerce est très différente. Le commerçant en ligne doit gérer ses propres produits, ses stocks, sa logistique, les commandes et leur suivi.

À l’inverse, l’opérateur de marketplace doit créer un écosystème cohérent. Il doit attirer des vendeurs et des clients alignés avec l’image qu’il souhaite donner à la plateforme.

👉 En clair, être opérateur de marketplace et être gérant de site e-commerce, ce sont deux métiers à part entière, avec des compétences bien distinctes.

Les différences économiques

Marketplace et site e-commerce ont des modèles économiques très différents. Leurs sources de revenus, leur logique de croissance et leur stratégie sont distinctes. Pour approfondir, consultez notre article : « Comment gagner de l’argent avec une marketplace«

Le modèle e-commerce classique

Le fonctionnement est simple : le vendeur achète ou produit des biens ou services, puis les revend avec une marge. Il assume la totalité de la chaîne commerciale.

Le modèle économique d’une marketplace

Pour une marketplace, les revenus reposent principalement sur :

La commission : un pourcentage prélevé sur chaque vente.

L’abonnement : un forfait mensuel payé par les vendeurs pour apparaître sur la plateforme.

👉 Ces modèles varient selon :

Le secteur d’activité

Le type de marketplace (B2B, B2C, C2C…)

La notoriété de la plateforme

Exemples de modèles hybrides

Une commission fixe de 15 % sur chaque vente.

Deux formules au choix :

29 €/mois + 10 % de commission

19 €/mois + 15 % de commission

Le modèle choisi doit être défini dès l’élaboration du business plan.

Vers de nouveaux modèles

Des marketplaces comme Amazon (avec Prime) ou La Redoute (avec La Reboucle) inventent de nouvelles sources de revenus. Leur objectif : impliquer davantage le client, qui devient acteur de la plateforme.

Aujourd’hui, l’utilisateur peut :

Acheter

Vendre ses propres produits

Faire de l’affiliation

Souscrire à des abonnements pour accéder à des services exclusifs

➡️ Ces évolutions montrent que le modèle marketplace est encore en plein développement — et sa croissance, loin d’être terminée.

Les différences techniques

Créer une marketplace est bien plus complexe que lancer un simple site e-commerce.

Aujourd’hui, un site e-commerce peut être mis en ligne rapidement grâce à des CMS comme WordPress, Shopify ou PrestaShop. Avec un peu de pratique, on obtient un site de qualité sans grande difficulté.

Ces mêmes CMS proposent désormais des plugins pour créer une marketplace, mais les limites apparaissent vite. Dès que le projet devient ambitieux, ces solutions montrent leurs failles.

Une complexité structurelle

Une marketplace implique :

-

De nombreuses fonctionnalités avancées

-

Une gestion de données complexe

-

Des flux produits/services provenant de vendeurs multiples

L’opérateur doit veiller à l’harmonisation des données, ce qui devient vite un défi à grande échelle.

Un accompagnement recommandé

Lancer une marketplace demande :

-

Plus de temps

-

Plus de compétences

-

Plus d’outils techniques

C’est pourquoi la majorité des experts recommandent de se faire accompagner par une société spécialisée dans l’édition de marketplaces. (voir aussi : L’importance de qualifier sa base de données clients)

Les différences juridiques

Sur le plan légal, les marketplaces et les sites e-commerce n’ont pas le même statut juridique.

Un site e-commerce vend directement ses produits au client. Il est le vendeur officiel et responsable de l’ensemble du processus de vente.

L’opérateur d’une marketplace, lui, agit comme intermédiaire. Il est considéré par la loi comme un courtier. Son rôle : mettre en relation un vendeur et un client, tout en assurant la sécurisation de la transaction, notamment via des prestataires de paiement comme Stripe, Mangopay ou Lemonway.

➡️ Pour plus de détails sur le cadre légal, consultez Cet article

En conclusion : marketplace ou e-commerce ?

L’e-commerce a permis de lever de nombreuses contraintes liées aux boutiques physiques : ouverture 24h/24, large choix, prix compétitifs… Mais il comporte aussi des limites : gestion du stock, logistique complexe, faible évolutivité.

La marketplace, elle, offre davantage de souplesse :

Pas de gestion directe des stocks

Plus de références disponibles

Moins de contraintes logistiques

👉 Avec une bonne stratégie et un accompagnement adapté, la marketplace permet souvent de dépasser les limites du modèle e-commerce.